Leben in Nottuln

Kommunaler Wärmeplan für die Gemeinde Nottuln

Die Bereitstellung von Warmwasser, Raum- und Prozesswärme macht zusammen etwa die Hälfte der benötigten Energie in Deutschland aus. Aktuell wird ein Großteil dieser Energie fossil erzeugt. Um die Klimaziele zu erreichen, ist es daher wichtig, Wärme mit klimaneutralen Alternativen zu erzeugen und dadurch die sogenannte Wärmewende umzusetzen. Doch die Fortschritte im Wärmesektor fallen bisher im Vergleich zum Stromsektor gering aus − die langen Investitionszyklen bei baulichen und auch technischen Maßnahmen in der Wärmeinfrastruktur bedingen die Trägheit der Wärmewende. In Anbetracht der Tatsache, dass die heutigen Entscheidungen Auswirkungen bis weit in die Zukunft haben, ist der Handlungsbedarf im Wärmesektor enorm.

Um diese Aufgabe zielgerichtet anzugehen, hat die Gemeinde Nottuln mit der kommunalen Wärmeplanung eine wichtige Orientierungsgrundlage erstellt. Der kommunale Wärmeplan bietet der Gemeinde einen klaren Leitfaden, um die Wärmewende anzugehen und dabei Planungssicherheit zu schaffen. So erhalten Gemeindewerke, Energieversorger und Gebäudeeigentümer:innen frühzeitig Orientierung für Investitionsentscheidungen.

Aus dem Wärmeplan resultieren keine unmittelbaren Pflichten für Bürgerinnen und Bürger, aber er kann Hilfestellung bei Investitionsentscheidungen leisten.

Unabhängig von der kommunalen Wärmeplanung sind Bürgerinnen und Bürger selbst dafür verantwortlich, die gesetzlichen Anforderungen, etwa des Gebäudeenergiegesetzes, zu erfüllen und so aktiv zur Umstellung auf energieeffiziente Gebäude und klimafreundliche Heizsysteme beizutragen.

Wofür wird die kommunale Wärmeplanung benötigt?

Ziel ist es, spätestens 2045 klimaneutral zu werden, die Energieversorgung sicher und bezahlbar zu gestalten und lokale Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Dazu sollen die Energieeffizienz durch Sanierungen und moderne Heiztechnik steigen, Wärmenetze entstehen und erneuerbare Quellen wie Solarthermie, Geothermie und Biomasse ausgebaut werden; parallel wird die regenerative Stromerzeugung für die Sektorenkopplung vorangetrieben. Alle Maßnahmen werden eng mit Gemeindeentwicklung, Mobilitäts- und Infrastrukturplanung verknüpft, soziale und wirtschaftliche Aspekte einbezogen und durch kontinuierliches Monitoring fortgeschrieben.

Alle Dokumente des Wärmeplans zum Download

- Abschlussbericht

- Karten (Zip-Datei zum Download, 300 MB)

- Steckbriefe für 33 Teilgebiete

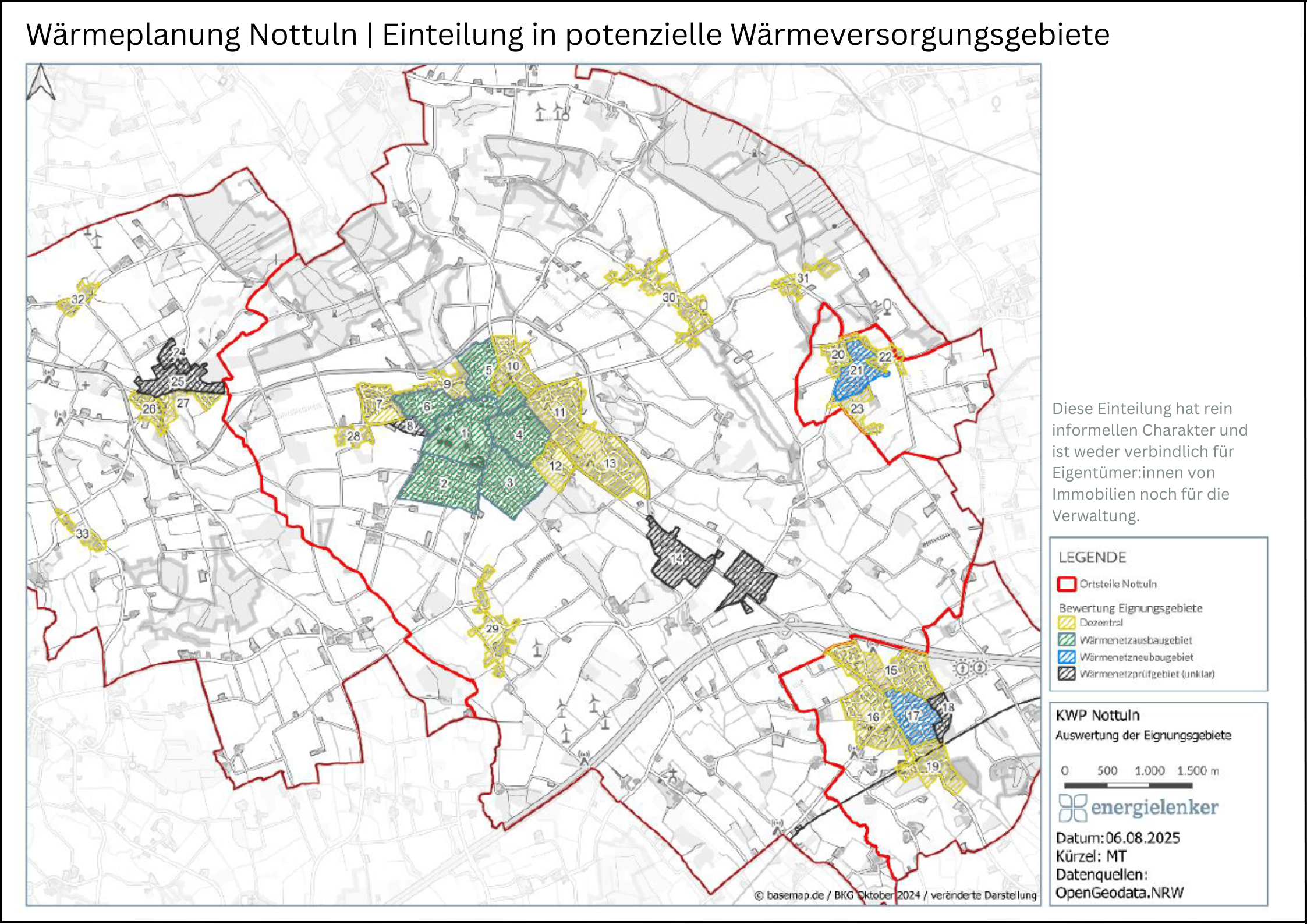

Einteilung des Gemeindegebiets in potenzielle Wärmeversorgungsgebiete

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung wurde das Nottulner Gemeindegebiet in 33 Teilgebiete aufgeteilt. Jedes Teilgebiet wurde daraufhin untersucht, wie eine klimafreundliche Wärmeversorgung (d. h. ohne Erdgas und Öl) bis spätestens 2045 aussehen könnte: Ob genügend Bedarf vorhanden ist, so dass sich ein Wärmenetz eignen würde, ob es bei einer dezentralen Versorgung bleibt – in Zukunft aber dann durch Wärmepumpen oder Biomassekessel – und wie weit sich der Wärmebedarf durch Sanierungsmaßnahmen reduzieren lässt.

Das Ergebnis: In 13 von 33 Teilgebieten ist ein Wärmenetz denkbar. In den übrigen 20 Teilgebieten werden Lösungen für dezentrale Versorgung gefunden werden müssen. In 28 von 33 Teilgebieten ist ein hohes Potenzial durch energetische Sanierung zu finden.

Für jedes Teilgebiet wurde ein Gebietssteckbrief mit allen Ergebnissen erarbeitet.

Was bedeutet das für Eigentümer:innen von Immobilien?

- Potenzielle Gebiete mit dezentraler Versorgung

Sie wissen nun, dass bei Ihnen auf keinen Fall ein Wärmenetz gebaut wird. Sie müssen sich in jedem Fall selbstständig um eine klimaneutrale Wärmeversorgung kümmern – nach den aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen. - Potenzielle Gebiet mit zentraler Versorgung durch ein Wärmenetz

Rein rechnerisch könnte sich ein Wärmenetz in Ihrer Gegend lohnen. Die tatsächliche Umsetzung hängt jedoch von weiteren Faktoren ab: Machbarkeitsstudien müssen potenzielle Wärmequellen und Nutzerbereitschaft prüfen. Zudem braucht es Investor:innen und es können sich Hürden beim Bau ergeben. Ob wirklich irgendwann ein Wärmenetz kommt, ist keineswegs sicher. Daher: Falls Sie bereits jetzt eine Heizung einbauen möchten, die dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht, können und sollten Sie dies tun. Sollte später ein Wärmenetz entstehen, ist in diesem Fall keine Anschlusspflicht geplant. - Für alle gilt:

Wichtiger als die Wahl der Heizung ist es, den Energieverbrauch zu reduzieren. Das geht zum einen durch Verhaltensänderungen (z. B. geringere Raumtemperatur, Duschen statt Baden etc.) vor allem aber durch Sanierungsmaßnahmen. Hier können schon einfache und günstige Maßnahmen viel bewirken.

Weitere Informationen:

- Flyer „Wärmeplanung für Nottuln – Hinweise zur Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete“

- Unabhängiger und kostenloser Rat bei allen Fragen rund um Energiesparen, Energieeffizenz von Wohngebäuden und Heiztechnik: verbraucherzentrale-energieberatung

- Gesetzlichen Vorgaben einfach erklärt und die praktischen Online-Tools „Heizungswegweiser“ und „Eignungsanalyse Wärmepumpe“: energiewechsel.de

- Der „Sanierungsleitfaden Münsterland – erfolgreich sanieren in 10 Schritten“ bietet Tipps, Checklisten und konkrete Hilfestellungen

Wie geht es weiter?

Der Wärmeplan beinhaltet auch eine Umsetzungsstrategie: Ein detaillierter Maßnahmenkatalog beschreibt den Weg zur Erreichung des Zielszenarios und bildet den Fahrplan für die nächsten Schritte der Gemeindeverwaltung:

- Fachliche & prozessuale Unterstützung des Gemeinderates:

Für die Umsetzung und Verstetigung der kommunalen Wärmeplanung arbeiten Gemeinderat und Verwaltung eng zusammen. Die Maßnahme liefert fachliche und prozessuale Unterstützung, damit die beschlossenen Schritte zügig umgesetzt und dauerhaft verankert werden. - Koordination des Ausbaus erneuerbarer Energien:

Die Wärmeplanung hat erhebliche EE-Potenziale aufgezeigt. Die Verwaltung koordiniert nun den Ausbau durch privatwirtschaftliche Akteur:innen, stimmt Projekte eng ab und beschleunigt deren Realisierung. - Interne & externe Kommunikation:

Nach Abschluss der Wärmeplanung informiert die Verwaltung Bevölkerung und Stakeholder über Ergebnisse und nächste Schritte. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit schafft Transparenz, stärkt Vertrauen und erhöht die Akzeptanz. - Sanierungsoffensive:

Die Offensive bündelt Information, Beratung und Anreize, um Hindernisse abzubauen, gute Beispiele sichtbar zu machen und die Sanierungsquote im Gebäudebestand zu steigern. Lokale Partner und aktive Öffentlichkeitsarbeit sichern nachhaltige Wirkung und messbare Klimabeiträge. - Machbarkeitsstudien für Wärmenetze:

Für jedes geeignete Teilgebiet beauftragt die Gemeinde ein Fachbüro mit einer technisch-wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie. Sie untersucht Optionen, Wirtschaftlichkeit und ökologische Vorteile und schafft eine belastbare Entscheidungsgrundlage. - Betreibermodelle für Wärmenetze:

In potenziellen Netzgebieten vernetzt die Verwaltung Energieversorger, Politik, Betreiberfirmen, Anwohner:innen und weitere Stakeholder, um gemeinsame Betreibermodelle zu entwickeln und effiziente, zukunftsfähige Wärmenetze aufzubauen. - Prüfung der Nutzung der Abwasserwärme:

Ein internes oder externes Team prüft technische, ökologische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte der Abwasserwärmenutzung und liefert so fundierte Grundlagen für künftige Wärme- und Gebäudenetze. - Beratung zu Wärmeversorgung in dezentralen Gebieten:

In Gebieten ohne künftiges Wärmenetz stellt die Maßnahme Informationen, persönliche Beratung und Umsetzungshilfe bereit, damit Eigentümer:innen sanieren, Heizungen umrüsten und so zum Klimaschutz beitragen. - Machbarkeitsstudie für Prüfgebiete der kommunalen Wärmeplanung:

Für die als Prüfgebiete ausgewiesenen Zonen lässt die Gemeinde in Abstimmung mit den Netzbetreibern Machbarkeitsstudien erstellen, die Kapazitäten, Engpässe und Versorgungsoptionen bewerten. Die Koordination übernimmt die Verwaltung gemeinsam mit einem Fachbüro.

Vorgesehen sind auch ein Monitoring und regelmäßige Fortschrittskontrolle des Umsetzungsstandes. Zudem wird der Wärmeplan wird alle 5 Jahre überarbeitet.

FAQ

Was ist die Kommunale Wärmeplanung?

Die kommunale Wärmeplanung ist ein informelles Planungsinstrument für das gesamte Stadtgebiet, welches der „Wärmewende“, also der Transformation hin zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung, einen koordinierten Rahmen gibt. Neben technischen Energieversorgungslösungen werden dabei auch zeitliche, räumliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte mitgedacht. Diese Wärmeplanung ist als übergeordnete kommunale Strategie zu verstehen. Einhergehende Pflichten und Fristen rund um die Durchführung der Wärmeplanung betreffen dabei die Kommune. Für Privatpersonen ergeben sich hingegen keine direkten Verpflichtungen aus den Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes (WPG).

Die Bedeutung der Wärmeplanung für Bürgerinnen und Bürger wurde auch im Vortrag der Verbraucherzentrale NRW im Juni 2024 thematisiert. [ → HIER KÖNNEN SIE DEN VORTRAG HERUNTERLADEN.]

Welche Folgen hat die kommunale Wärmeplanung für Privathaushalte und für Unternehmen?

Durch die frühzeitige Erstellung und Fertigstellung eines Wärmeplans entstehen Kommunen, Privatpersonen und Energieversorgern keine Nachteile. Die Befürchtung, dass Kommunen, die zügig eine Wärmeplanung erstellen, benachteiligt werden, ist aufgrund des zunächst rein informellen, nicht verbindlichen Charakters des Wärmeplans unbegründet. Im Gegenteil: Durch die frühe Bereithaltung eines Wärmeplans liegen Privatpersonen und Energieversorgern wichtige Informationen vor, wie die Zukunft ihrer Wärmeversorgung aussehen könnte. Je früher diese Informationen vorliegen, desto schneller kann es auch an die Umsetzung der Wärmewende gehen und Fehlinvestitionen durch Privatpersonen und Energieversorger vermieden werden.

Erst durch eine gesonderte Ausweisung von Versorgungsgebieten, z. B. durch einen Ratsbeschluss, werden die Ergebnisse der Wärmeplanung rechtsverbindlich. Ein Ergebnis der Ausweisung von Versorgungsgebieten ist, dass in diesen Teilbereichen des Gemeindegebietes die Pflichten und Fristen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bereits früher greifen.

- Die Bedeutung der Wärmeplanung für Bürgerinnen und Bürger wurde auch im Vortrag der Verbraucherzentrale NRW im Juni 2024 thematisiert. Diesen können Sie → hier herunterladen

- Die Landesagentur NRW.ENERGY4CLIMATE hat eine Präsentation zum Zusammenhang von Wärmeplanungsgesetz und GEG und die Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger erstellt. Diese können Sie → hier herunterladen.

- In unserem Flyer: „Wärmeversorgungsgebiete – Hinweise für Bürgerinnen und Bürger“ finden Sie Hinweis, was die Ergebnisse des Zielszenarios für Eigentümer:innen von Immobilien bedeutet. → hier herunterladen.

Warum muss jede Kommune eine eigene Wärmeplanung erstellen?

Wärme lässt sich im Gegensatz zum Strom nicht verlustfrei über eine lange Distanz transportieren. Deshalb spielen die räumlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle für die kommunale Wärmeplanung. Die örtlichen Gegebenheiten der Bestandssituation werden dabei mit den lokal verfügbaren Potenzialen verschnitten, sodass es sich bei kommunalen Wärmeplänen immer um individuelle Planungen für die jeweilige Kommune handelt.

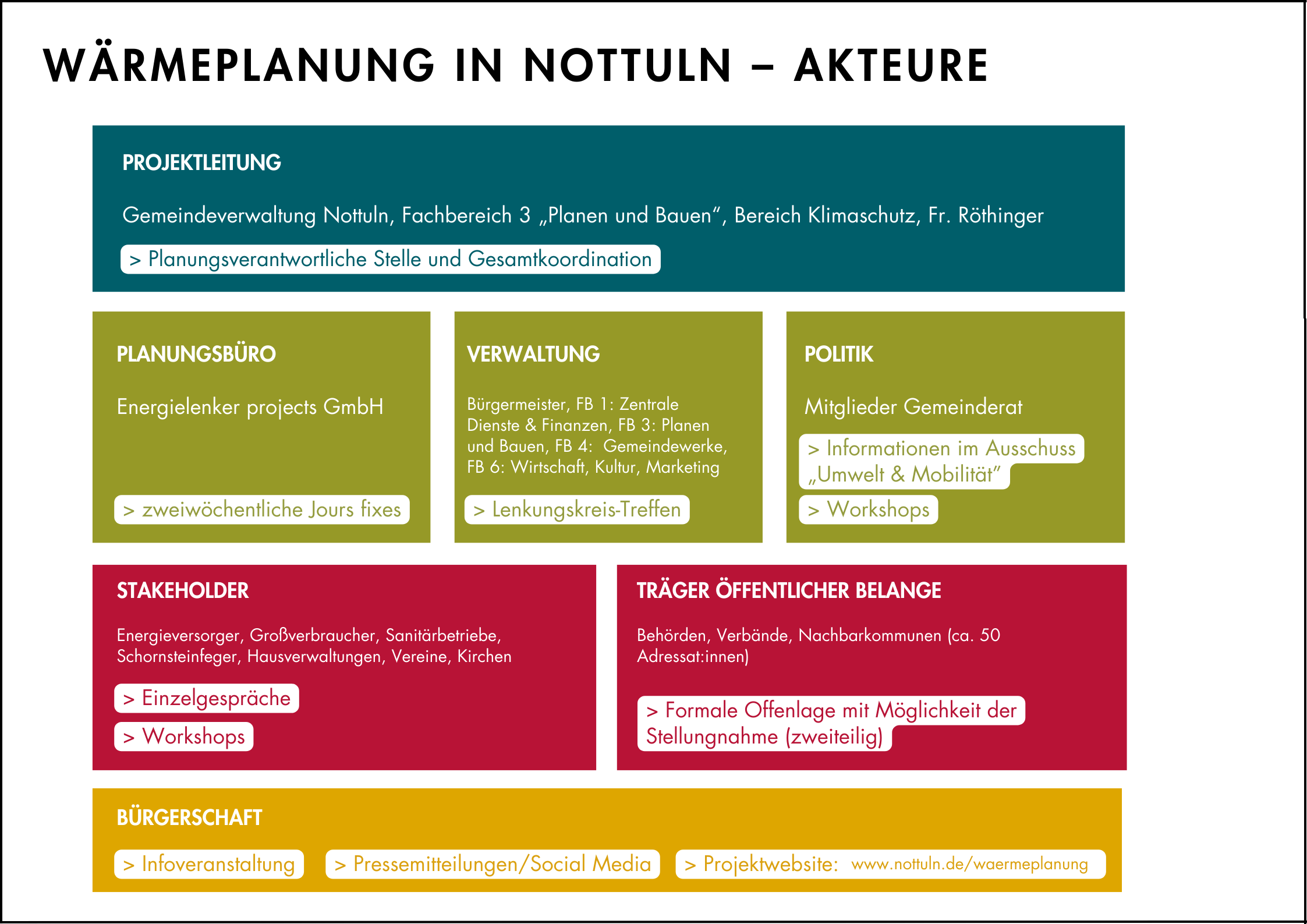

Wer ist in die kommunale Wärmeplanung eingebunden?

Im Gemeindegebiet gibt es zahlreiche Akteur:innen, die einen Bezug zur kommunalen Wärmeplanung haben. Neben Mitarbeitenden aus dem Fachbereich Planen und Bauen, dem Klimaschutzmanagement und der Verwaltungsspitze gehören beispielsweise Akteur:innen von den Gemeindewerken, aus der Energiewirtschaft sowie Industrie- und Gewerbeunternehmen dazu. Um zunächst einen Überblick zu erhalten, welche Akteur:innen im Gemeindegebiet vertreten sind, wurde eine entsprechende Übersicht erstellt und geeignete Beteiligungsformate erarbeitet, um die wichtigsten Akteur:innen konstruktiv in die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung einzubeziehen. Und auch für Bürger:innen gab und gibt es weiterhin Informationsmöglichkeiten.

Wenn Sie uns etwas für die kommunalen Wärmeplanung auf den Weg geben möchten, melden Sie sich gerne bei uns: waermeplanung@nottuln.de

Was ist ein Wärmenetz?

Die Wärme wird an einem zentralen Ort erzeugt und dann über unterirdische Rohrleitungen in die einzelnen Gebäude transportiert. Die Wärmequellen für solche Wärmenetze sind vielfältig. Großwärmepumpen nutzen beispielsweise Erdwärme, Abwasser oder Umgebungsluft. Holzkessel oder Biomethan-Blockheizkraftwerke nutzen pflanzliche Rohstoffe.

Bislang gibt es in Nottuln nur ein Wärmenetz (Wärmeverbund Hummelbach), laut den Analysen kommen aber 13 von 33 Teilgebieten potenziell für eine solche Versorgung in Frage.

Ich habe eine Immobilie in einem Gebiet, das sich für zentrale Versorgung (=Wärmenetz) eignet. Was heißt das?

Rein rechnerisch könnte sich ein Wärmenetz in Ihrer Gegend lohnen. Die tatsächliche Umsetzung hängt jedoch von weiteren Faktoren ab: Machbarkeitsstudien müssen potenzielle Wärmequellen und Nutzerbereitschaft prüfen. Zudem braucht es Investor:innen und es können sich Hürden beim Bau ergeben. Ob wirklich irgendwann ein Wärmenetz kommt, ist keineswegs sicher.

Daher: Falls Sie bereits jetzt eine Heizung einbauen möchten, die dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht, können und sollten Sie dies tun. Sollte später ein Wärmenetz entstehen, ist in diesem Fall keine Anschlusspflicht geplant.

Hier erhalten Sie mehr Hinweise:

- Flyer „Wärmeplanung für Nottuln – Hinweise zur Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete“,

- Unabhängiger und kostenloser Rat bei allen Fragen rund um Energiesparen, Energieeffizienz von Wohngebäuden und Heiztechnik: http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/

Gesetzlichen Vorgaben einfach erklärt und die praktischen Online-Tools „Heizungswegweiser“ und „Eignungsanalyse Wärmepumpe“: http://www.energiewechsel.de/ und der „Sanierungsleitfaden Münsterland – erfolgreich sanieren in 10 Schritten“ bieten Tipps, Checklisten und konkrete Hilfestellungen

Was heißt „dezentrale Versorgung“

In Gebieten, in denen sich aufgrund geringerer Bebauungsdichte Bau und Betrieb eines Wärmenetzes nicht lohnen, versorgen einzelne Heizungsanlagen die Gebäude, etwa in Form von Wärmepumpen (entweder Luft- oder Erdwärmepumpen) – teilweise ergänzt durch Solarthermieanlagen. Auch Biomassekessel (z. B. Pellets) kommen zum Einsatz. Auch der Weiterbetrieb von Gaskesseln ist möglich, statt Erdgas wird dort dann aber Biomethan verbrannt. Wichtig zu bedenken: Biomethan wird voraussichtlich nur in geringen Mengen verfügbar sein – und damit recht teuer.

In Nottuln kommen 20 von 33 Teilgebieten prinzipiell für eine solche Versorgung in Frage – also alle, in denen sich ein Wärmenetz nicht lohnt.

Aber auch in Gebieten mit Wärmenetz wird es so sein, dass einzelne Haushalte sich dezentral mit Wärme versorgen, wenn sie nicht ans Wärmenetz angeschlossen sind.

Ich habe eine Immobilie in einem Gebiet, für das eine dezentrale Versorgung vorgesehen ist. Was heißt das?

Sie wissen nun, dass bei Ihnen auf keinen Fall ein Wärmenetz gebaut wird. Sie müssen sich in jedem Fall selbstständig um eine klimaneutrale Wärmeversorgung kümmern – nach den aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen.

Hier erhalten Sie mehr Hinweise:

- Flyer „Wärmeplanung für Nottuln – Hinweise zur Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete“

- Unabhängiger und kostenloser Rat bei allen Fragen rund um Energiesparen, Energieeffizenz von Wohngebäuden und Heiztechnik: http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/

- Gesetzlichen Vorgaben einfach erklärt und die praktischen Online-Tools „Heizungswegweiser“ und „Eignungsanalyse Wärmepumpe“: http://www.energiewechsel.de/ und der „Sanierungsleitfaden Münsterland – erfolgreich sanieren in 10 Schritten“ bieten Tipps, Checklisten und konkrete Hilfestellungen

Was ist mit Wasserstoff?

Die Nutzung von Wasserstoff zur Erzeugung von Raumwärme wird im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung aufgrund unsicherer Verfügbarkeit, unklarer Preisentwicklung und hoher Nutzungskonkurrenzen nicht berücksichtigt.

Zwar ist eine Pipeline des geplanten Wasserstoff-Kernnetzes über das Gemeindegebiet vorgesehen, mit einer möglichen Abzweigung zum Industriegebiet. Der primäre Anwendungszweck wäre jedoch industrieller Natur. Für Raumwärme ist Wasserstoff vergleichsweise ineffizient und auf absehbare Zeit – besonders in der treibhausgasneutralen grünen Variante – sehr kostspielig. Elektrolyseur-Projekte existieren im Gemeindegebiet bislang nicht, zudem muss der hohe Wasserbedarf berücksichtigt werden. Diese Einschätzung könnte sich bei der Überarbeitung der Wärmeplanung aufgrund neuer Erkenntnisse ändern.

Ist der Einsatz von Biogas geplant?

Die Verwendung von Biogas bzw. dessen Aufbereitung zu Biomethan ist eine Möglichkeit der dezentralen Versorgung mit Wärme. Dies ermöglicht den Weiterbetrieb vorhandener Gaskessel ohne Investitionen in neue Infrastruktur. Allerdings sind die aktuellen Produktionsmengen noch sehr gering und auch für Wärmenetze ist Biomethan eine wichtige Energiequelle. Eine Produktionssteigerung unterliegt strengen bauplanungsrechtlichen Vorgaben und Nutzungskonkurrenzen der Ausgangsstoffe.

Insofern ist die Nutzung von Biogas/Biomethan zwar denkbar, aber noch nicht absehbar, inwieweit es flächendeckend wirklich dazu kommen wird.

Für die kommunale Wärmeplanung werden Verbrauchsdaten ausgewertet. Wie werden meine Daten geschützt?

Um mit der kommunalen Wärmeplanung eine möglichst präzise und umsetzungsorientierte Basis für die lokale Wärmewende zu erhalten, werden insbesondere die Energieverbrauchsdaten in Übereinstimmung mit dem Wärmeplanungsgesetzes (WPG) erhoben und verarbeitet. Wichtig ist, dass diese Daten nur zusammengefasst veröffentlicht werden, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Verbraucher:innen möglich sind. In der Veröffentlichung werden die Daten daher zu größeren Einheiten bspw. auf Baublockebene zusammengefasst.

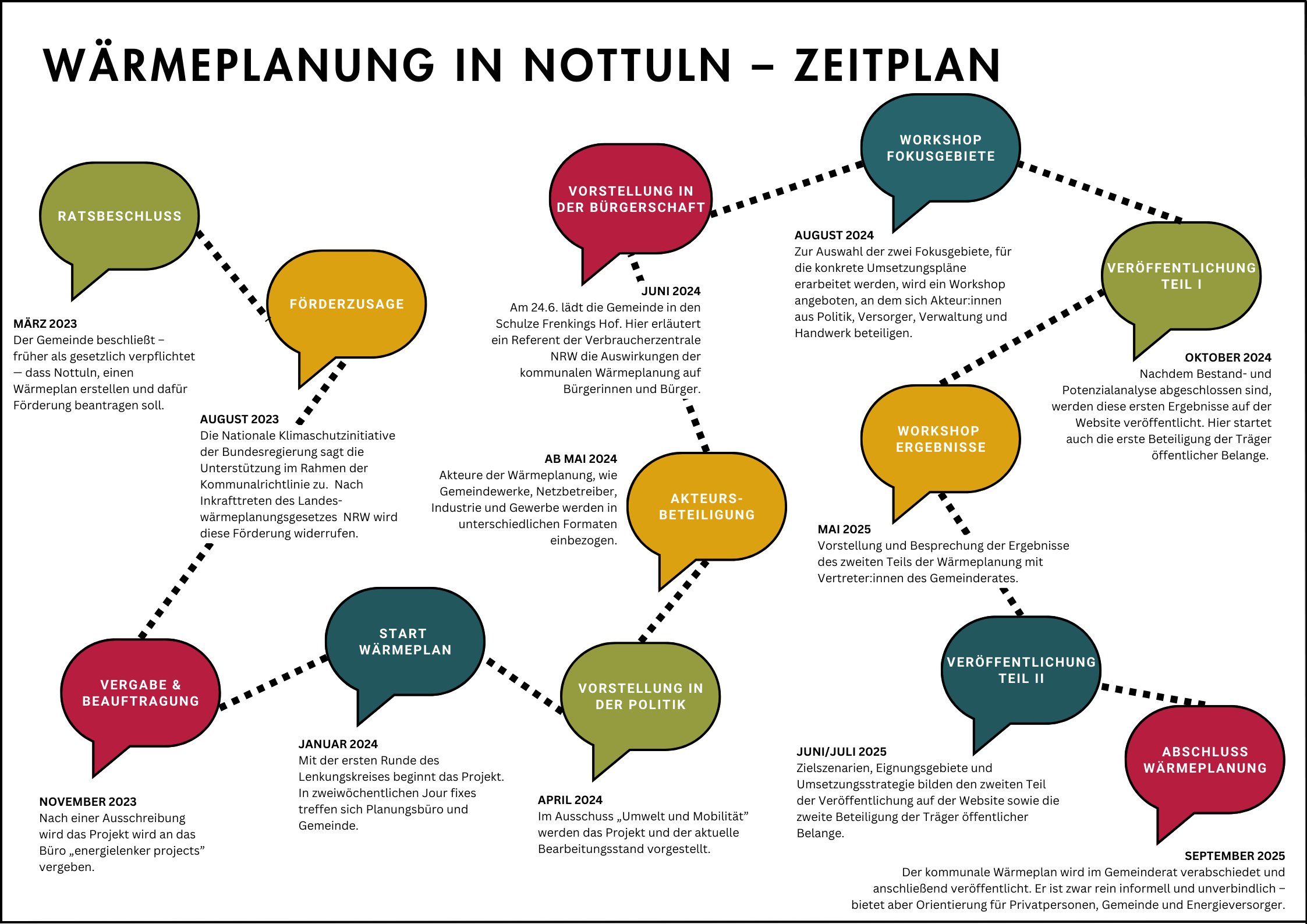

Rückblick – Erarbeitung des Wärmeplans